Modernización y Modernidad: un marco de referencia para los procesos de planeación

Maricruz

Guzmán Chiñas

Asesora de la Unidad UPN 094 D.F. Centro

I

La dinámica de los países latinoamericanos refleja en los últimos años, una crisis en los planos económico, político y cultural, lo que obliga a un replanteamiento de interpretación analítica de las manifestaciones que muestran la complejidad de la problemática social de nuestros días, tales como: la hambruna, caída del socialismo real, fin de la guerra fría, reforma del Estado, conformación de bloques hegemónicos, globalización, instauración de la democracia política, nuevos actores y movimientos sociales (antinuclear, ecologista, fundamentalista, homosexual, derecho humanos, género e indígenas), así como la búsqueda y reforzamiento de las entidades diferenciadas y las colectivas. Es así, que los procesos de planeación y la cuestión indígena no pueden ser explicados fuera de este patrón inscrito en la modernización y modernidad, por ello resulta pertinente señalar algunos elementos teóricos y conceptuales de estos fenómenos que se vinculan directamente con la educación indígena para tener un marco de referencia , dado que la tesis que se sustenta en este trabajo, es precisamente cómo la tecnificación, la racionalización, la exclusión que apuntala la modernización, son elementos que han delineado las políticas educativas e indigenistas.

Se estaría hablando, entonces, de la modernidad* como un paradigma dominante, concebido no en el sentido platónico de modelo o ejemplo, ni como la historia de lo permitido y sancionado sino como un modo de vida y una posición filosófica e histórica respecto a los procesos económicos, sociales y políticos que se manifiestan en la sociedad. Para adentrarnos a la conceptualización de la modernidad, y las características que ha adquirido, hay que ubicarla en el devenir histórico de las sociedades; es un concepto que nos remite a una configuración socio - cultural cuya historia corre paralelamente a la historia del moderno sistema mundial; algunos autores han convenido dividir este proceso en diferentes etapas:

a) La primera fase comprende el período que abarca desde el comienzo del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, en la cual las personas empiezan a experimentar la vida moderna y se inicia la búsqueda y adopción de un vocabulario adecuado a las nuevas condiciones.

b) Segunda fase, finales del siglo XVIII y el siglo XIX, donde la influencia de los efectos de la Revolución Francesa son fundamentales; dado que se tiene la sensación de estar viviendo una época revolucionaria; de insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, social y política. Emergen y despliegan las ideas de modernización (procesos sociales, que dan origen a un estado de perpetuo devenir) y modernismo (variedad de ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos y objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que los está cambiando).

c) Tercera fase. Abarca todo el siglo XX, período en el que la modernización se expande; la cultura del modernismo triunfa en el arte y el pensamiento; la idea de la modernidad concebida en numerosas formas fragmentarias, pierde buena parte de su viveza, su resonancia y su profundidad; pierde, asimismo su capacidad de organizar y dar un significado a la vida de las personas. (Cfr. Wallerstein, 1995; y Marshall, 1995).

Considerando este orden cronológico, se destaca que la construcción de la modernidad, no se dio sólo con base en los descubrimientos y aplicaciones técnicas en la producción y estilos de vida, sino también a partir de la aparición protagónica de nuevos sujetos y de los movimientos sociales que acompañaron el desenvolvimiento del capitalismo en Europa, como lo fue la revolución francesa de donde emanaron los principios de libertad, justicia social y democracia, que se convierten en los valores fundamentales de la modernidad. En todo este proceso la planeación juega también un papel protagónico, dado que, en la última fase se busca darle coherencia a la modernización, se empieza a planear y planificar para regir y controlar todos los ámbitos de la vida social y política y más tarde la esfera privada.

Los autores clásicos, tenían una concepción específica de modernidad, enfocada como un proceso de cambio social; «...intentaron describir este cambio como el tránsito de lo simple a lo complejo, de la comunidad tradicional a la comunidad contractual (Tönnies)... de la solidaridad por semejanza a la solidaridad por interdependencia (Durkheim), de la sociedad tradicional a la sociedad racional burocratizada (Max Weber), de las sociedades precapitalistas a la sociedad capitalista burguesa (Marx), de la costumbre a la ley, etc.» (Giménez, 1994: 257). Estas visiones en torno a la modernidad no dejan de lado la tesis del progreso, de evolución y desarrollo lineal que requiere únicamente de la técnica y del tiempo para cristalizarse en una sociedad moderna.

Entonces, cabe preguntarse ¿qué es la modernidad? ¿Qué es ser moderno? Uno de los significados de moderno se da a nivel historiográfico, y se aplica al tiempo que siguió a la Edad Media. Una aproximación del concepto, nos la da Giddens, al señalar que se refiere a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa en el siglo XVII, cuya influencia los han convertido en más o menos mundiales. Es decir, se asocia la modernidad a un período de tiempo y a una inicial localización geográfica. Esta conceptualización sólo nos ubica en el tiempo y el espacio, y en este sentido no rebasa lo historiográfico que contrapone lo moderno a lo antiguo y lo medieval; que sin embargo, representa una condición mínima de conocimiento de la modernidad.

En esta línea de ideas, Habermas explica que lo moderno empezó a usarse a finales del siglo V para separar el presente cristiano del pasado pagano. La palabra designaba entonces, la oposición entre dos épocas en la que una de ellas al autocalificarse de moderna aparece como superior y mejor frente a la otra, quien queda reducida a lo antiguo y tradicional. «La modernidad expresa siempre la conciencia de una época, con contenidos cambiantes, que se pone en relación con la Antigüedad para concebirse a sí misma como resultado de la transición de lo antiguo a lo nuevo» (Habermas, 1981:266).

En este sentido, la modernidad es un producto histórico, esto es, no puede desprenderse de sus raíces históricas, de sus condiciones de surgimiento en tiempo y espacio; su dinámica tiene que ser continua, para que sobreviva y recuperar la negación como elemento permanente del orden moderno. Ello implica concebir, la modernidad, como un concepto construido, no dado; en este sentido seguirá siendo frágil; y como todo proceso, conlleva una serie de contradicciones que le dan su dinamismo, tales como la explotación desmedida de los países, la enajenación y automatización de los sujetos dentro y fuera del esquema productivo, la sumisión de las acciones de los hombres a los criterios del dinero y del poder; en otras palabras, es la irracionalidad de la razón; y, ¿qué papel juega la planeación? Esta supremacía del progreso hace necesario racionalizar los recursos a través de un proceso de planeación, enfatizando el carácter administrativo y económico, ocultando las desigualdades que han producido los esquemas de la modernización.

Todo ello conduce que la vida en estas sociedades se convierta en una serie de paradojas y contradicciones donde el dominio es ejercido por inmensas organizaciones burocráticas, que tienen la capacidad de controlar, y a menudo a destruir comunidades, valores y vidas; donde el hombre es objeto de una creciente racionalización y automatización de las diferentes esferas de la vida social (económica, política, estética, etc.). La planeación, al incorporar esta excesiva racionalidad en sus diferentes momentos, se ha convertido en un proceso que recurre más a la técnica y a la ideología para plantear posibles alternativas, dejando de lado a los actores sociales que son los que directamente reciben el impacto de los logros o fracasos de los diferentes planes y programas económicos, educativos, etc.

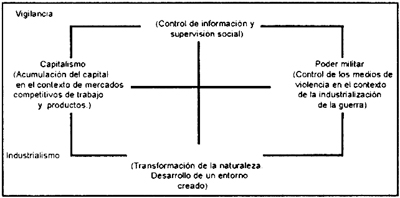

Por otro lado, Giddens utiliza el término modernidad para designar a las instituciones y formas de comportamiento de carácter histórico; se fundamenta en una interpretación discontinuista del desarrollo social, toma como punto de partida el análisis institucional, en el cual las instituciones modernas son señaladas - en algunos aspectos - como únicas, distintas en su forma a todos los tipos de orden tradicional. (Cfr. Giddens, 1995: 17). Según este autor, son cuatro las dimensiones institucionales de la modernidad, estrechamente interrelacionadas (ver cuadro 1); se establecen conexiones entre ellas de tal forma que aceleran y expanden las instituciones modernas. Con las diferentes relaciones que se establecen entre los elementos, se ha tendido a radicalizar las consecuencias de la modernidad, dándole un papel protagónico a la tecnología y a la razón, acorde con la ideología occidental modernista.

Cuadro 1

Dimensiones

institucionales de la modernidad.

FUENTE: Giddens, A.

Las consecuencias de la modernidad, Alianza Edit., México, 1995, p. 64.

Toda esta visión, da como resultado una realidad moderna sobrecargada, fracturada que se sitúa en el centro del mundo contemporáneo susceptible de ser cuestionada, superada y reconstruida. Ante ello, los esquemas de planeación tendrán que responder a esta reconstrucción y coadyuvar a la transformación social. El desarrollo de la razón deliberada o instrumental es equivalente a la colonización del mundo de la vida; pero el descubrimiento de la racionalidad comunicativa abre la posibilidad de lograr, mediante la recuperación no distorsionada, las promesas aún incumplidas de la modernidad.

II

Los planteamientos precedentes en torno a la modernidad, nos lleva a diferenciar la modernidad de la modernización, términos que han sido manejados como sinónimos. En los hechos, la modernidad se le ha tendido a confundir con el modo puramente capitalista de modernización, cuyo elemento primordial es el avance tecnológico aplicada a los procesos productivos; en palabras de Wallerstein se ha confundido la modernidad de la tecnología con la modernidad de la liberación. La primera, es una modernidad huidiza, porque lo que hoy es moderno mañana será ya obsoleto; es material en su forma, porque tiene que ver con aviones, aire acondicionado, televisión, computadoras, etc. Esto nos lleva a reflexionar, que el consumir aparatos altamente tecnologizados no nos hace seres moderno; aunque también cabe precisar que «el atractivo de este tipo de modernidad no se ha agotado aún ...(pues)...hay billones de personas de Asia y África; en Europa del Este y en Latinoamérica; en los barrios bajos y ghettos de Europa Occidental y de Norteamérica, que anhelan disfrutar por completo de este tipo de modernidad»(Wallerstein, op. cit. 14). Ello significa que, la modernidad de la tecnología ha sido elitista, y ha marginado grandes sectores sociales de sus beneficios, entre estos sectores se encuentran los indígenas, quienes a través de diferentes mecanismos y estrategias se les ha negado su condición como tal y se les ha obstaculizado gozar de los beneficios de esta «modernización»; en este sentido se sustenta en una lógica clasista que ignora los sujetos que conforman la sociedad; en esta dinámica la planeación ha incorporado la tecnología, pero también ha sido excluyente.

En tanto, la modernidad de la liberación, se entiende como el presunto triunfo de la libertad humana contra las fuerzas del mal y de la ignorancia, en una trayectoria tan inevitablemente progresiva como la del avance tecnológico. Pero no era un triunfo de la humanidad sobre sí misma, y sobre aquellos que tenían privilegios. Su camino no es de descubrimiento intelectual, sino de conflicto social. Esta modernidad no es la de la tecnología, sino la de la liberación. Esto nos lleva a diferenciar la modernidad social (que ejecuta leyes funcionales de la economía y de la técnica) de la modernidad cultural (cuyo centro sería el hombre estableciendo acciones comunicativas).

A todo esto, ¿qué entender por modernización? Habermas señala que es un modelo general de evolución en la cual están ausentes tanto los orígenes históricos de donde se desprendió el fenómeno, como el cuadro espacio temporal donde se aplica; asimismo, señala, que la modernización se refiere a «...procesos acumulativos que refuerzan mutuamente a la formación del capital y a la movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo, a la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo a la difusión de los derechos centralizados y al desarrollo de la difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida urbana y de la educación formal». (Habermas,1981: 12).

La modernización, por otro lado, asume la racionalidad como una categoría primordial, ya que testimonia la aptitud individual y colectiva para crear, desarrollar, transformar, reformar y reajustar las condiciones de vida en la sociedad a través de las instituciones que sustentan la legitimidad y el funcionamiento de la política, Estado, mercado, etc. Aquí cabe precisar y marcar las diferencias entre modernidad y modernización; la primera se refiere a una normatividad racional, reconoce la autodeterminación, engloba un planteamiento filosófico, reconoce costumbres, valores y normas, en tanto que la segunda, se refiere a la racionalidad instrumental que prioriza la calculabilidad y el control de los procesos sociales y naturales.

En

el contexto mundial han sido recurrentes los procesos de modernización

así como diversas manifestaciones sociales producto de los mismos; la modernización

tiene connotaciones ideológicas y valorativas asociadas al progreso, en

esa medida necesariamente se parte de una idea de desarrollo lineal. En esta lógica,

se recurre a la racionalidad técnica para alcanzar el progreso y se deja

de lado, potenciar el desarrollo ontológico del hombre; esto conduce a

desvirtuar la racionalidad como factor intrínseco del ser social; es decir,

la modernidad se concibe como ruptura con el pasado, donde todo tiempo futuro

será mejor, en franca relación con la uniformidad en la organización

social del tiempo, el cual ya no le pertenece directamente al individuo (espacio-lugar);

generado por el ritmo y celeridad del cambio de condiciones en la modernidad de

manera excepcional; porque finalmente el desarrollo de las instituciones sociales

modernas y su expansión mundial han creado oportunidades enormemente mayores

para que los seres humanos disfruten de una existencia más segura y recompensada

de cualquier tipo de sistema premoderno. Pero la modernidad también tiene

un lado sombrío, en tanto que se manifiesta como un instrumento de control,

de integración y de represión, y es este lado, lo que permite señalar

que estaríamos viviendo una modernidad inacabada.

Pero, ¿quién

es el que impulsa todos estos procesos bajo la bandera de modernidad? En el caso

mexicano, enmarcado dentro de los países alejados del desarrollo, es el

Estado, quien «ya no es el administrador sino se convierte en el creador

de la modernidad y en nombre de la independencia de la nación combate contra

adversarios extranjeros y moderniza la economía y la sociedad...»

(Touraine, 1995: 138). Esto es, el grupo en el poder tiende a generar recursos

para legitimar los procesos asociados al mercado, a los sujetos como consumidores

y a la racionalidad que sólo puede ser instrumental puesto que está

al servicio de una demanda que expresa la búsqueda de símbolos,

de una posición social o el deseo de seducción, y también

la búsqueda de aparatos que reemplacen el trabajo o permitan desplazamientos

rápidos o bien alimentos de calidad garantizada y de rápida preparación.

La modernización funciona como razón de Estado, como proyecto político

para la transformación económica con una orientación instrumental

y pragmática.

Ante esta supuesta bonanza, tenemos que plantear la situación de las otras condiciones que además ha generado el capitalismo cuyos rasgos distintivos son la producción de mercancías, la propiedad privada de capital y mano de obra asalariada pero sobre todo desposeída, así, la consolidación del capitalismo, la ampliación del comercio mundial y de los mercados internos, el fortalecimiento del Estado nacional, sientan las bases para el desarrollo de una nueva racionalidad; a partir de ello, la modernidad se propaga y sirve de referencia a diversos procesos de modernización.

Una de las características de la modernidad, es su carácter expansivo y globalizador; la globalización, es un proceso que abarca tanto los alcances internacionales de las actividades políticas y sociales como la intensificación de otros niveles de interacción mediados por la industria de la tecnología informativa y la comunicación masiva. En este esquema, la razón convertida en instrumental se ha transformado en poder, y en lógica impersonal del mercado y las técnicas, que se ha traducido en un proceso de homogeneización e integración.

En «nuestros» tiempos, predomina la globalización o mundialización entendida como el «fenómeno de la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa... la transformación local es parte de la mundialización y de la extensión lateral de las conexiones a través del tiempo y del espacio (Giddens, 1995a:67-68). La mundialización se inscribe en procesos donde las distancias físicas y geográficas se reducen y la interdependencia aumenta, se difunde como un modo de convivencia con alcance planetario que enfatiza la integración y cooperación humana para que se instituya un nuevo orden de vida que permita enfrentar mejor los problemas, las carencias y los males sociales, que las soluciones individuales o estatistas no han logrado solucionar; sin embargo, el mundo no se unifica, al contrario, la división de los continentes se acelera, mientras que en la mayoría de los países la distancia entre ricos y pobres, entre centros y suburbios aumenta, y también en el interior de cada individuo, la instrumentalidad y la identidad se oponen en el cuerpo y el espíritu (cfr. Touraine, 1995-7: 266).

Es así que hoy día los peligros y nuevos riesgos ya no son únicamente locales sino globales, lo cual puede afectar inclusive a los grupos que viven en sitios más tradicionales y aparentemente más lejanos; es así que los fenómenos como el de la globalización y/o modernización son el resultado de una racionalización socialmente implementada desde fuera y desde arriba, sustentada en una dominación elitista y autoritaria, porque en la medida en que la racionalidad instrumental deviene efectivamente universal, el proceso de modernización adquiere el carácter de imperativo; sin embargo las sociedades latinoamericanas por ejemplo no pueden negarse al proceso, tampoco pueden desprenderse de la economía internacional pues estarían condenadas al fracaso; pero, siendo dicho proceso un imperativo ¿Pueden existir estrategias alternativas que sean posibles? Porque las diferencias radicarían en quiénes son los que pagan el o los ajustes estructurales y a qué costo.

La extensión global de las instituciones de la modernidad no habría sido posible sin el conocimiento y la especialización de los sistemas modernos, que en esa medida están disponibles para todos, aunque en realidad no todos lo pueden obtener, pues una gran mayoría de las sociedades son extremadamente pobres, por lo tanto, la mayoría de sus habitantes tienen acceso mínimo o nulo a los beneficios de la modernidad, enfermedades; el capitalismo es el que ha resultado privilegiado por encima de los sujetos, lo que importa es la industrialización fomentada como la nueva religión ante la que los hombres deben rendirse porque es lo único que nos llevará a obtener más progreso o bien a iniciar la ruta del mismo.

Papel importante han jugado los medios de comunicación que siguen difundiendo la serie de conocimientos respecto a las sociedades modernas como visión del futuro que nos espera; información que en la medida que es producida por los centros de poder no necesariamente confiable, porque si bien no acercan las nuevas creencias y símbolos de la modernidad: la abundancia, prodigios técnicos así como posibilidades de elección, su objetivo fundamental es el aprovechamiento al máximo de los logros del progreso (aunque no quede claro para qué o para quién).

El cuestionamiento surge, cuando un pequeño número de consorcios transnacionales son los actores determinantes respecto al rumbo del mercado mundial; cuando la destrucción del ambiente alcanza dimensiones que rebasan las posibilidades de regulación de los estados individualmente; cuando la internacionalización del capital financiero y de redes de transporte y comunicación no pueden ser contenidas por las fronteras físicas nacionales; cuando las mercancías se fabrican por un división del trabajo de alcance mundial; la música y la televisión se producen para el mercado mundial; la reestructuración del capitalismo global restringe el campo de acción para la intervención económica y sociopolítica de los Estados -pues si bien los beneficios se han extendido-, éstos no han llegado a todos.

A partir de ello se puede plantear que el desarrollo social está dado por elementos contradictorios; el papel de los estados se reduce tan sólo a controlar y no resolver los problemas; o en otras palabras manejar el conflicto y legitimar el capitalismo global, porque otra consideración es la capacidad de orientación que sigue teniendo el sistema, a pesar de que enfrenta constantes problemáticas, pero lo fundamental radica en que las aparentes crisis del mismo, son perturbaciones que no atacan la integración de dicho sistema, de ahí que las masas o lo distintos grupos no cuenten con elementos que les permita ir más allá del simple cuestionamiento; es necesario construir una respuesta que tenga como fundamento un diálogo argumentativo y en ese sentido ir contra la lógica establecida... proceso largo nos espera si queremos no ser más los marginales de la modernidad.

El mercado no sólo controla las relaciones de producción, sino todas las relaciones; los lugares protegidos por la tradición, lo privado, lo ignorado son intervenidos y manipulados; así, los deseos, sentimientos, gustos, enfermedad, salud, educación, vida, muerte son cada vez más controlados. Ante las tendencias modernizadoras, los marginales, entre los que se cuentan los indígenas, tienen un destino crónico, seguir siendo marginales, pero lo peor es que para los objetivos del capitalismo, ni siquiera serían dignos de explotación, porque de una manera extremadamente simple, solo son sobrantes demográficos, son los prescindibles, y si desaparecen mejor, esto es una muestra más de que el hombre no sólo ha dominado la naturaleza, sino que, es el único animal capaz de destruir su propio hábitat, lo que puede efectuarse gracias al uso indiscriminado de la tecnología.

Por ello es necesario recuperar la tesis de Touraine, quien afirma que al definir a la modernidad por su grado de racionalización se ha dejado de lado los actores sociales que forman parte de este proceso; es así que plantea que la modernidad debe definirse como «la relación, cargada de tensiones, de la Razón y el sujeto, de la racionalización y de la subjetivación, del espíritu del Renacimiento, y del espíritu de la Reforma, de la ciencia y de la libertad» (Touraine, 1995:12). El autor nos presenta dos caras de la modernidad, que están en una relación dialógica y por lo tanto contradictoria: la racionalización y la subjetivación; ser modernos no significa tener bienes materiales y tecnológicos; la verdadera modernidad no se da en términos materiales, sino en la determinación humana, es decir, en el terreno del espíritu. La modernidad se tiene que dar en el hombre y no en las cosas que él tenga o pueda tener.

Como proceso, la modernidad sólo ha surgido autónomamente en Europa, en el resto del mundo y especialmente en América Latina (que representa una de las facetas más contradictorias del mundo moderno), se puede hablar más bien de procesos de modernización, que en estos países, se convierte en un referente obligado desde el cual se organiza y planifica el desarrollo social, y al mismo tiempo los obliga a evaluar el lugar que ocupan en el contexto mundial. La modernidad, en América Latina, se verifica en oleadas modernizadoras, caracterizadas por una crisis agudizada, irracionalidad exasperante entre discurso y realidad. La modernización, se aprecia como un proceso de occidentalización, lo que genera no solo cambio social sino que sobre todo imposición cultural, porque la modernización las buscó y no a la inversa, provocando efectos destructivos en los modos de vida tradicionales, propiciando la aparición de un nuevo sistema de valores adaptados a la idea de trabajo y éxito.

La modernidad se convierte en una forma de vida cosificada y explotada, en una forma de vida sujeta a control técnico, sometida a relaciones de poder, homogenizada. Esto ha ocasionado un gran abismo ente los testimonios del mundo indígena , entre sus culturas populares y las racionalizaciones dominantes, y ha propiciado en muchos sentidos (culturales, políticos, económicos, sociales, etc.), la uniformidad y la despersonalización; nuestro sistema social contemporáneo ha empezado a vivir en un presente perpetuo y en un perpetuo cambio que arrasa tradiciones que todas las anteriores formas sociales han tenido que preservar de un modo u otro.

El ímpetu de la modernización se ha traducido a menudo en programas de planeación que responden a proyectos políticos que desconocen las exigencias socioculturales que debe acompañar este proceso; y, en aras de formar una nación homogénea se recurre principalmente a la planeación de la educación , se desarrolla en el ámbito institucional; a través de ella se transmite una visión de mundo, una concepción de sujeto y de sociedad; y, en tanto, una de las expresiones culturales mejor organizadas y articuladas de los procesos socioeconómicos representa una esfera de gran relevancia para la consecución de los fines de cualquier proyecto sea económico, político o social.

La modernización ha implicado, también, cambios en las formas de integración social, de lealtad y de solidaridad; dichos cambios se consolidan a través de la educación, trastocando así la organización primaria y fundamental de los pueblos indígenas; esto es, la modernización, vinculada con el progreso, con un esquema económico y político ha recurrido a la ideología para hacer realidad sus principios y cristalizar su proyecto; es así como, en los primeros momentos del triunfo de la ciencia y la técnica - me atrevería a decir que aún hoy en día - se emprendieron campañas educativas (tanto en el sistema escolar como en las fuerzas armadas) para convencer a los sujetos sociales a silenciar sus demandas por una condición que potencie las cuestiones humanas.

Es esta consideración elemental de lo humano lo que nos conduce a un replanteamiento de la época que vivimos y de lo que tenemos que ser. En este sentido, no se puede concebir la modernidad sin racionalización, pero tampoco sin la formación de un sujeto que se sienta responsable de sí mismo y de la sociedad de la cual es parte; es decir, hay que aspirar a una sociedad moderna que transforma lo antiguo en moderno sin destruirlo, con actores, y sin olvidar la creatividad humana.

Nota:

Algunos autores manejan el término de posmodernidad (cf VID. Lyotard, 1993),

en este caso, comparto la idea de una modernidad inacabada, que sustentan autores

como Alan Touraine y Habermas entre otros.