ALTAMIRANO, MAESTRO DE MEXICO

Arturo Corzo Gamboa

Asesor de la Unidad 094 D.F. Centro

TIXTLA. LOS PRIMEROS AÑOS

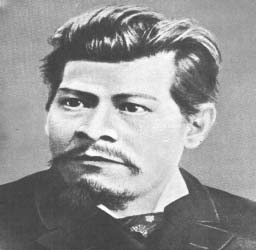

Nació

Ignacio Manuel Altamirano el 13 de noviembre de 1834 en Tixtla, distrito de

Chilapa, en ese tiempo perteneciente al Estado de México, al que igualmente

correspondían los distritos de Acapulco y Taxco, pues el Estado de Guerrero

aún no se erigía como tal. Los padres de Ignacio Manuel fueron

don Francisco Altamirano y doña Gertrudis Basilio... indígenas

de pura sangre, oscuros y pobres que llevaban postizo el apellido legado por

un español que bautizó a uno de sus ascendientes, según

afirmación hecha por don Luis González Obregón, discípulo,

amigo y uno de los primeros biógrafos de Altamirano.

Nació

Ignacio Manuel Altamirano el 13 de noviembre de 1834 en Tixtla, distrito de

Chilapa, en ese tiempo perteneciente al Estado de México, al que igualmente

correspondían los distritos de Acapulco y Taxco, pues el Estado de Guerrero

aún no se erigía como tal. Los padres de Ignacio Manuel fueron

don Francisco Altamirano y doña Gertrudis Basilio... indígenas

de pura sangre, oscuros y pobres que llevaban postizo el apellido legado por

un español que bautizó a uno de sus ascendientes, según

afirmación hecha por don Luis González Obregón, discípulo,

amigo y uno de los primeros biógrafos de Altamirano.

En la partida de bautismo del maestro, descubierta por González Obregón, se asienta que el párroco de Tixtla bautizó solemnemente, puso óleo y crisma a Ignacio, Homobono, Serapio, de un día de nacido.

La infancia de Ignacio Manuel transcurrió sin sobresaltos en la humildad de su hogar y sin siquiera saber hablar el español, pues su lengua materna era el náhuatl. Pero esos primeros años de tranquilidad en medio de la naturaleza casi virgen de las tierras del Sur dejarían una profunda huella en su alma de poeta, tan ligada a la descripción artística del paisaje nacional. Por esas vivencias de los primeros años, Altamirano llegó a ser uno de los grandes constructores de la auténtica literatura mexicana, tan necesaria en esos tiempos en los que era más poderosa la desunión que el sentimiento común y la conciencia de formar un mismo pueblo.

Años más tarde, Altamirano dedicaría en sus escritos grandes espacios, desbordantes de gratitud y cariño, a las tierras feraces que lo vieron nacer:

Mi pueblo es Tixtla, ciudad del Sur de México, que se enorgullece de haber visto nacer en su seno a aquel egregio insurgente y gran padre de la patria que se llamó Vicente Guerrero. También se enorgullece de haber sido una de las poquísimas ciudades militares de la República que jamás pisaron ni los franceses, ni los imperiales, ni los reaccionarios; de modo que no han profanado sus muros ni las águilas de Napoleón III, ni el águila de Maximiliano, ni los pendones de Márquez y de Miramón. Mi pobrecilla ciudad no ha resentido, pues, ni sombra de humillación... Esa ciudad suriana, a pesar de tener una población numerosa y una situación pintoresca, es pobrísima, oscura y desconocida... Los Congresos nacionales son los que la han distinguido más, dándole el nombre de Ciudad Guerrero en honor del grande hombre que nació allí.

Como podemos observar, en las palabras del maestro Altamirano está presente el inmenso cariño que profesaba a su tierra natal, sentimiento que rebasaba los límites de Tixtla y enmarcaba a la patria entera. Así se percibe cuando menciona a los enemigos de México en los tiempos aciagos a que hace referencia. Esa voluntad sin medida, esa entrega patriótica y absoluta, jamás lo abandonaría, pues su amor a la libertad se vio acrecentado, día tras día de su ejemplar vida, por la lucha heroica que el pueblo mexicano libró contra los reaccionarios, que llegaron, sin ningún remordimiento, a la traición por el injustificable deseo de imponer un gobierno extranjero sostenido únicamente por la fuerza de las armas.

A manera de aclaración, diremos que en memoria de don Vicente Guerrero Tixtla fue denominada Tixtla de Guerrero, y fue capital del Estado de 1849 a 1871; en tanto que, en honor del maestro Altamirano, la cabecera del municipio de Pungarabato se llama Ciudad Altamirano.

Su origen indígena fue también motivo de orgullo para Altamirano, pues en sus obras literarias y en sus artículos periodísticos siempre hizo patente el respeto y la admiración que sentía por aquella gente suriana de la que descendía y cuya lengua, el náhuatl, era su lengua materna, llegando alguien a afirmar que a los catorce años de edad Altamirano aún no hablaba español. Decía el maestro:

Hay que advertir que en Tixtla la población de indios domina por su mayoría, por sus riquezas, por su altivez y por su inteligencia en todo género de agricultura. Este dominio es tal, que la lengua misma de los españoles fue influida al grado de que no puede llamarse castellana allí, pues sobre cien palabras que un habitante de origen español pronuncia, cincuenta son aztecas y cincuenta españolas.

Las primeras letras

Lo que hasta aquí hemos transcrito de Altamirano pudo decirlo únicamente después de haberse instruido, empezando por la escuela primaria, que cursó en Tixtla. Tenía siete años de edad cuando se inscribió en la escuela elemental del profesor Cayetano de la Vega, por cuyas manos pasaban los inquietos niños que acudían a aprender los rudimentos de la cultura. Desde el primer momento el niño Altamirano se propuso, ante la oportunidad de aprender a leer y escribir que se le presentaba, aprovechar al máximo el tiempo entregándose por completo al estudio: su mente despierta intuía la importancia de la instrucción y hacía grandes esfuerzos por conquistarla.

La pequeña escuela de Tixtla adolecía de prejuicios y errores pedagógicos que en ese tiempo eran comunes en casi todos los establecimientos educativos de la nación; por ejemplo, los alumnos se clasificaban utilizando criterios que daban por hecho la inferioridad intelectual del niño indígena, sin percatarse que tal práctica constituía una aberración.

La primera escuela a la que asistió Altamirano funcionaba, pues, con la separación racial en la que con la denominación de niños con razón se hacía referencia a los niños considerados inteligentes, más que nada por su condición social; y los llamados niños sin razón, que eran los niños indígenas, señalados como poco inteligentes. Esos calificativos nunca fueron justos y, con el paso del tiempo, iba a demostrarlo uno de esos alumnos sin razón, Ignacio Manuel Altamirano, que con base en su esfuerzo y su talento natural, superó, más que esas infundadas limitaciones, los prejuicios imperantes en la época de absurdos que le tocó vivir.

En un principio el pequeño Altamirano recibió clases de doctrina cristiana, que era lo que se enseñaba a los niños indígenas, creyendo quizás el profesor que la lectura, la escritura y la aritmética no les servirían nunca en esa vida tan rudimentaria que llevaban encerrados en su miseria. Los otros niños, en cambio, recibían una enseñanza más completa, tomando en cuenta que la instrucción les era indispensable para enfrentarse, con buenas posibilidades de éxito, a la vida social que su condición superior les tenía reservada. Estos conceptos desafortunados, eran válidos en las escuelas del siglo pasado, que no eran muchas, y estuvieron vigentes por bastante tiempo, frenando las aspiraciones y los deseos de superación de los jóvenes indígenas mexicanos. Por fortuna, fue también durante ese siglo XIX cuando hicieron su aparición algunos de los más ilustres pensadores nacionalistas que se dispusieron, a través de sus estudios de investigación histórica, a reinvindicar la naturaleza del indígena, demostrando con hechos que éste es dueño de una inteligencia tan capaz como la de los demás seres humanos.

Entonces ocurrió algo que pondría a Ignacio Manuel en el camino de las letras, que tan brillantemente sabría recorrer: su padre, don Francisco Altamirano, fue designado en 1842 alcalde de indios de Tixtla; lo que indudablemente hizo pensar al profesor de la Vega en la conveniencia de incluir entre los alumnos privilegiados al hijo del nuevo funcionario.

Altamirano cursó en forma notable esos primeros años de escolaridad, distinguiéndose por su aprovechamiento y por la facilidad para aprender las lecciones que manifestó en las clases. Sin embargo, viviendo en un pueblo como Tixtla, en aquella época tan aislado, no era posible para un niño pobre como él continuar sus estudios en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, que entonces abarcaba, como antes mencionamos, gran parte de lo que hoy es el Estado de Guerrero, conprendiendo también Tixtla.

Los padres de Altamirano decidieron entonces que lo mejor para su hijo era aprender algún oficio, por lo que el joven Ignacio Manuel ingresó a un taller de herrería, del que pronto se alejó, dedicándose después a la pintura, empeño en el que tampoco persistió.

Por esos años la República Mexicana veía con estupor las ambiciones territoriales mal disimuladas de Estados Unidos. Pronto estallaría el conflicto, que para México fue una catástrofe: vencida la poca resistencia que pudo organizarse y mutilado el territorio nacional, los mexicanos de entonces, en lugar de unirse frente al enemigo común, se enfrascaron en nuevas guerritas intestinas que en nada podían ayudar a la defensa del país.

Después de la injusta guerra y de la firma, el 2 de febrero de 1848, del Tratado de Guadalupe Hidalgo, irónicamente llamado de paz, amistad y límites, Estados Unidos dejó de ser la república pigmea, como la llamó el conde de Aranda en 1783, y se convirtió en la nación más poderosa de América. La derrota debió ser una gran lección para los mexicanos, en la que el contenido principal, la organización política y social de Estados Unidos, tenía que haberse tomado como ejemplo. Así podrían entenderse mejor las causas de nuestra debilidad y podría explicarse en forma concisa la debacle mexicana en relación con el desmesurado crecimiento del país del Norte. Pero esa lección no fue aprovechada, pues los mexicanos, inconscientes y desunidos, voluntariamente contribuían a su destrucción por las constantes y prolongadas luchas que sostenían unos contra otros.

Ese era el ambiente nacional que le tocó vivir al niño Altamirano; una patria antaño orgullosa, cuyos hijos llegaron a estar convencidos de que eran dueños del país más rico del planeta, se encontraba en esos tristes días sufriendo la crisis más dolorosa que un pueblo puede experimentar y que es la pérdida de parte de su territorio a manos de un vecino rapaz. El dulce sueño de los primeros tiempos de la Independencia se había convertido en la pesadilla que revelaba la debilidad y la pobreza del país.

Lo más grave de esa situación era la anarquía en que el pueblo se encontraba. Facciones, guerras y cuartelazos impedían el orden social y la firmeza política. Los enfrentamientos armados constituían el acontecimiento cotidiano, y eran, por consiguiente, los mayores obstáculos para las aspiraciones de la juventud de aquel tiempo; pues cuando en una nación no hay paz ni garantías permanentes, las instituciones no pueden subsistir y, menos aún, llevar a feliz término sus tareas. No obstante, con todo y esos serios inconvenientes, los mexicanos contaban también con el deseo inaplazable de progresar tanto material como culturalmente; por eso, al mismo tiempo que se peleaba en el campo de batalla, se luchaba también en el campo de las ideas.

Debido a ese doble y titánico esfuerzo de nuestro pueblo, pudieron coexistir en época tan caótica la guerra y la cultura, la razón y la fuerza, la negación de la patria y la afirmación nacional; adversarios que, cuando las circunstancias lo permitieron, se fusionaron en una sola intención: dar a México las bases para alcanzar la estabilidad y la seguridad sociopolíticas por las que se luchaba con tanto encono y con las que el progreso material y la cultura llegarían al pueblo.

LA MUERTE DEL HÉROE

Italia

En 1892, obligado por la tuberculosis pulmonar que lo aquejaba, Altamirano hizo un viaje a Italia –entonces residía en París– en compañía de su esposa Margarita, con la esperanza de recuperar un poco las energías perdidas. Su espíritu de artista no pudo haber permanecido insensible ante las maravillas que admiró en aquel milenario país. Seguramente disfrutó lo mismo ante la marmórea belleza de los antiquísimos monumentos que el genio romano esparció por toda Italia, que ante los tesoros exhibidos en las pinacotecas y museos, porque Altamirano fue siempre un enamorado del arte, como puede observarse en sus muy variados escritos literarios.

San Remo

Buscando el sitio adecuado para intentar un poco de alivio, los Altamirano llegaron a San Remo, ciudad famosa por su clima mediterráneo, cerca de Mónaco. Buscando con paciencia logró el maestro conseguir un pequeño cuarto en la Pensión Suiza, no tan espacioso y ventilado como lo hubiera deseado, aunque si con "un balcón que daba al patio, con vista sobre el mar".

A la llegada de don Joaquín D. Casasús, al que acompañaban su esposa Catalina y su pequeño hijo Héctor, Altamirano no tenía ya fuerzas para tenerse en pie; por lo que acordaron entonces que lo más conveniente era buscar un alojamiento más amplio y mejor ventilado, pues consideraron que la pequeñez del cuarto ahogaba al enfermo. Casasús arrendó la Villa Garbarino, donde el maestro renovó sus esperanzas de continuar viviendo e hizo planes optimistas que realizaría al volver a México.

Casasús era un excelente latinista y gran orador, de origen tabasqueño, que se consideraba orgullosamente discípulo directo del maestro Altamirano. Además, la relación familiar que existía entre ambos se debía a que la esposa de Casasús, Catalina, era media hermana de Margarita, esposa de Altamirano, y Catalina había sido adoptada desde muy joven por el maestro, dándole su apellido.

El señor Casasús, siempre cariñoso con su padre político, escribió en 1906, trece años después de la muerte del maestro:

Mis hijos conservarán un culto a su memoria y lo amarán y lo venerarán siempre como el patriarca de la familia, como el que diera el pan a su madre, la instrucción a su padre y el amor, la dicha y la felicidad a todos.

Fue precisamente Casasús el receptor de las disposiciones testamentarias de Altamirano, que no tenía fortuna, ni deudas, ni problemas de familia. Lo que más le preocupaba era quedar para siempre lejos de México.

No quiero que me dejen en tierra extranjera; y como el medio más seguro para volver a la patria es la cremación de mi cadáver, después que yo muera, imponga usted –dijo a Casasús– su voluntad y mi deseo, y lleve a la patria mis cenizas.

El maestro murió el 13 de febrero de 1893, a la edad de 59 años, cumpliéndose así una de sus frases favoritas: "En 13 nací, en 13 me casé, en 13 he de morir". Los Casasús no pudieron acompañarlo en los últimos momentos de su existencia, pues habían ido a Génova por los resultados de unos análisis, teniendo todavía la esperanza de que fueran distintos a los que ya conocían.

Enterados en Génova del triste desenlace, volvieron presurosos a San Remo, donde don Joaquín se encargó de cumplir fielmente la voluntad última del ilustre maestro.

En San Remo existía un horno crematorio que había sido construido bajo los auspicios de una sociedad de librepensadores, "obligándose todos ellos a que sus cadáveres fueran cremados". Hasta entonces ningún cadáver había sido cremado en dicho horno, por lo que las autoridades de la ciudad, atendiendo la solicitud de Casasús y aprovechando al mismo tiempo la ocasión de hacerlo funcionar por primera vez, dieron todas las facilidades a los atribulados dolientes, que vieron satisfechos como el maestro, muerto ya, daba una última lección en tierra extraña, aunque hospitalaria. Un homenaje sencillo, pero significativo, recibió el maestro por parte de aquellos hombres innovadores, como él, cuando el señor Bernardo Calvino, al frente de una numerosa comitiva, depositó sobre su féretro una corona de flores y dijo a Casasús:

Hemos sabido que el señor Altamirano, cuya muerte lamentan ustedes, era un viejo liberal, un patriota distinguido y un hombre de letras eminente, y hemos querido, los miembros de la Sociedad de Librepensadores de San Remo, venir a presentarle el testimonio de nuestra simpatía y de nuestra admiración y a acompañarlo al cementerio para ser testigos de la cremación de su cadáver. Va a dar un ejemplo él a esta ciudad, digno de ser imitado, y es muy justo que tomemos participación en esta que juzgamos importantísima ceremonia.

Las cenizas del maestro Altamirano fueron depositadas en una caja pequeña y llevadas por Casasús a París, luego a Nueva York, después a Veracruz y, finalmente, a la ciudad de México,

...para depositarlas –escribió Casasús– primero en el monumento que a su padre [de Altamirano], un varón justo como Arístides, levantaron los hijos de don José M. Iglesias, y luego en la capilla que la gratitud de mi mujer [Catalina Altamirano] levantara para él.

El 13 de noviembre de 1934, al cumplirse el centenario de su nacimiento, sus cenizas fueron depositadas en la Rotonda de los Hombres Ilustres, sita en el Panteón de Dolores de la ciudad de México.

Así terminó la fructífera existencia de uno de los más grandes hombres que ha producido México. Su afán de superación fue constante y decidido; su dedicación al estudio, admirable y digna de ser imitada, y su amor a la patria, demostrado tantas veces con la pluma y con la espada, una lección imperecedera y ejemplar para todos los mexicanos.

* Este artículo fue tomado del libro Altamirano, maestro de México, del profesor Arturo Corzo Gamboa. Con esta publicación se inicia Ediciones Addenda... porque tenemos algo que agregar, la cual es un esfuerzo de un grupo de maestros de la Unidad 094 D.F. Centro de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras instituciones con el propósito de dar a conocer sus trabajos a la comunidad educativa.