Víctor Gerardo Cárdenas González

Marisol Pérez Ramos

Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa

El propósito de este trabajo es doble. Por una parte se pretende mostrar la necesidad de diferenciar analíticamente entre habilidades sociales y habilidades docentes. Por la otra, se busca argumentar a favor de un conjunto de habilidades sociales que caracterizarían al maestro de primaria eficaz en el manejo de las relaciones interpersonales en el aula. La propuesta surge tanto de la revisión de literatura sobre habilidades docentes, así como de un estudio empírico (Cárdenas, 2003) donde se realiza una medición de habilidades sociales en profesores de educación primaria que atienden diferentes grados escolares, que arroja una caracterización inicial del diferencial de su desempeño social y algunas asociaciones con variables relacionadas con la socialización y el desempeño social en los alumnos.

_________________

La labor educativa se construye a través de interacciones sociales. Sean éstas consideradas una mediación necesaria para alcanzar objetivos escolares o para favorecer el desarrollo social o moral de los alumnos; las interacciones sociales que se dan en el contexto educativo son un componente fundamental de la calidad de la acción docente. La efectividad docente, en ese sentido, incluye comportamientos y disposiciones específicas para el establecimiento de relaciones sociales efectivas, aunque no se reduce a ellas.

El estudio de patrones de interacción o de características específicas del desempeño de los profesores en el aula tiene una larga tradición. Postic (1978) resume una serie de investigaciones en las que se muestra la diversidad de intereses relacionados con el desempeño docente: descubrir asociaciones entre estilos de enseñanza y procesos de aprendizaje, analizar los estilos de liderazgo del profesor y su relación con la productividad y variables psicosociales en el grupo, descubrir factores de la cohesión grupal, la comunicación o la efectividad en la enseñanza de la ciencia, etc. Por otra parte, Mehan resume los estudios sobre la interacción cara a cara en contextos educativos realizados desde la tradición sociocultural. Mehan encuentra cuatro núcleos temáticos en estas investigaciones: la construcción social de estructuras cognitivas, la naturaleza contextual de la conducta humana, la explicación del rendimiento diferencial de estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios y la naturaleza social del aprendizaje (1998, p. 247). En ambos conjuntos de investigaciones el desempeño social del docente resulta uno de los elementos claves en la explicación de otras variables tanto a nivel de los individuos como de grupos.

El desempeño social de los profesores se ha estudiado también desde diferentes estrategias metodológicas. Ryans (1960) por ejemplo, utilizó instrumentos autoaplicados para construir un inventario de habilidades -principalmente docentes- que le permitiría distinguir al maestro eficaz del ineficaz: aparecer entusiasta, tener sentido del humor, ser amigable y cortés serían algunas de las características del maestro eficaz, mientras que perder la calma o ser demasiado serio, es parte de las características de los maestros ineficaces. Problemas metodológicos en la construcción del inventario y un sesgo normativo-prescriptivo, constituyen problemas serios en este intento. Flanders, siguiendo una aproximación metodológica distinta: la observación sistemática, logra hacer una descripción de estilos de interacción mediante la construcción inductiva de sistemas de categorías (1970). Esta aproximación metodológica aunque ampliamente utilizada, ha sido criticada por no captar «la dinámica real del aula en aras de una pretendida objetividad...» (Coll, 1990, p. 319). A pesar de estas críticas, que responden a la adopción de una postura epistemológica singular, los sistemas de categorías son usados incluso por los autores de las críticas, si bien de una manera menos rigurosa. (v. Coll; 1991, Montero; 1990).

La construcción de tipologías del estilo de interacción social en el aula (Del Prette; 1998, Montero, 1990) es otra de las estrategias usadas. Montero por ejemplo, parte de una tipología elemental: profesor liberal o progresista vs. profesor tradicional o formal. Otro ejemplo es la elaboración, a partir de un marco teórico específico, de propuestas para el análisis de las formas de acción docente, que dan lugar a formas, de organizar y planificar actividades (Colll, 1991). Por otra parte se encuentra el aislamiento empírico; correlacional y experimental de comportamientos instructivos que constituyen una enseñanza eficaz, (Rossenshine y Stevens; 1986) Los anteriores, son sólo algunos ejemplos de las variadas aproximaciones metodológicas usadas en el intento por caracterizar el comportamiento social de los profesores.

Sin embargo, en estos estudios por lo general no se hace una clara distinción entre las habilidades sociales propiamente y las habilidades docentes. Por ejemplo, en el estudio de Flanders destacan los siguientes elementos en su sistema de categorías: «el maestro...acepta y pone en claro una actitud o el tono afectivo de un alumno de manera no amenazante, «...alaba o alienta la acción o comportamiento del alumno, explica las razones de su conducta,...» (Flanders, 1970, p. 59). En estas habilidades, el componente social es claro. De hecho, aparecen como ejemplos de comportamientos socialmente hábiles en los trabajos de Caballo (1993), Trianez (1996) o el instrumento de medición de Gismero (2000).

En el estudio de Rosenshine y Stevens (1986, p. 619) se incluye entre los elementos de un modelo eficaz de enseñanza el tipo de retroalimentación al alumno, la claridad de las instrucciones, tener breves contactos con los alumnos por separado, dar pistas, etcétera. En el estudio de Del Prette se incluye la forma de organización de las actividades, la estructuración de la participación de los alumnos, las formas de presentación de los contenidos escolares. De manera más específica se analiza la forma de hacer preguntas, acciones de retroalimentación al alumno, el control del tiempo, dar incentivos verbales y condiciones explícitas para ejecutar actividades, entre otras (Del Prette, 1998).

En una investigación realizada por Taeschner y otros se encuentran una serie de comportamientos que diferencian a maestros efectivos de los que no lo son en la enseñanza de lenguas, entre ellos; ver directamente al niño o cambiar la mirada hacia objetos, mantener la mirada fija, alabar, ordenar, sonreír, etcétera. En sus palabras:

«For understanding the problem, videos of teacher-pupils acting out were done. When we viewed the films it was clear that the successful teacher had something ‘magic’ which the other had not. The problem was to find a way of making explicit the feeling of magic the viewer got. In other words: is it possible to observe and classify magic?» (1998).

Específicamente a lo que los autores llaman retóricamente «magia» es una serie de comportamientos que conforman estilos de interacción social y habilidades sociales diversas. En estos estudios podemos observar la íntima imbricación de habilidades sociales y habilidades docentes. Las habilidades docentes no se manifiestan con independencia de las habilidades sociales, además, en el contexto de la acción educativa la acción docente se presenta como una unidad que incluye elementos comportamentales, pero también creencias, actitudes y valores. Sin menoscabo del reconocimiento de la unidad del comportamiento social, la tarea de distinguir las habilidades sociales de las habilidades docentes, tiene varias utilidades potenciales: analizar el papel específico de las habilidades sociales dentro de las funciones docentes, precisar con mayor exactitud los componentes de la habilidad social en el contexto educativo, favorecer el estudio de las asociaciones empíricas entre el desempeño social y una serie de variables psicológicas y educativas, además de favorecer la construcción de una base para el entrenamiento docente en el manejo de esta dimensión específica de la acción educativa.

La importancia del estudio del desempeño social del docente tiene al menos cuatro razones adicionales. Primera: en estudios sobre la transferencia y generalización de habilidades adquiridas en programas de entrenamiento en habilidades sociales se muestra que si el contexto social en que el sujeto entrenado ha de pasar la mayor parte del tiempo es incompatible con las conductas adquiridas, éstas tendrán poca probabilidad de transferirse o generalizarse (Furnham,1985, p. 608-610), por lo que es fundamental que el entrenamiento no sólo tome en cuenta los sistemas normativos locales sino que involucre a otras personas del medio. Segunda: el desempeño académico de los estudiantes está influenciado por la calidad de las relaciones maestro-alumno; existe una amplia cantidad de estudios en que se reporta que los estudiantes que perciben a sus maestros como alguien que les brinda apoyo y como afectuosos tienen una actitud más positiva hacia la escuela y tienen más alto desempeño académico (Jones, 1996, p.509). Una tercera razón es el cambiante y desafiante contexto económico y social contemporáneo; crecientes cantidades de niños y jóvenes llegan hoy a la escuela con problemas de abandono, violencia intrafamiliar, pobreza, falta de recursos culturales. La necesidad de referentes claros respecto a modelos de comportamiento socialmente valiosos, apunta al maestro como un recurso aún viable. Finalmente, la importancia de las habilidades sociales en el contexto educativo está determinada por la enorme cantidad de estudios en los que se reportan correlaciones significativas entre mediciones de habilidades sociales y factores relativos a la salud mental; Argyle,(1981), ajuste psicológico en general; Curran y otros, (1980), incidencia de trastornos psicopatológicos; Eisler y Frederiksen, (1980), entre otros elementos del desempeño psicológico y social de las personas. Gismero (1996), por ejemplo, encuentra que las mujeres anoréxicas se diferencian de las no anoréxicas, entre otros factores, por su tendencia a inhibir la expresión de sentimientos y opiniones, la evitación de situaciones sociales y la baja asertividad.

En contextos escolares, las aplicaciones de la investigación sobre habilidades sociales son de enorme diversidad. Ejemplos de ello son: la intervención psicoeducativa con personas con necesidades educativas especiales, (Gras, 2002), las intervenciones para mejorar el rendimiento escolar y la adaptación social en las que se ha encontrado que un bajo estatus social se relaciona con un autoconcepto social negativo lo que a su vez se asocia con estilos negativos de atribución y expectativas de fracaso que con altas probabilidades conducen a un desempeño escolar pobre (Muñoz, 1994). Existen también estrategias de ayuda para personas con deficiencia visual (Zell, 1992) que consideran como parte integral de su propuesta la calidad de las interacciones sociales. Las habilidades sociales se han aplicado también con adolescentes para prevenir problemas de alcoholismo, delincuencia, embarazos no deseados, entre otros. Destaca la aplicación de las habilidades sociales en una serie de temas emergentes, entre los que destaca la educación en derechos humanos (Garaigordobil, 2000) y educación en valores (Díaz-Aguado,1996).

La amplitud de literatura disponible sobre habilidades sociales en contextos educativos indica la importancia del contexto escolar en general y del profesor en particular en el desarrollo de esta dimensión de la labor educativa. Sin embargo, dado que esta literatura parece no conceder mayor importancia ni a los sistemas normativos locales, al contexto institucional, ni a la participación y entrenamiento de los profesores, es necesario iniciar el estudio del comportamiento social de los profesores y separarlo analíticamente del desempeño docente.

Empero, la determinación de los componentes del comportamiento socialmente hábil en el comportamiento de los profesores es sumamente compleja. Ello se debe, desde luego, a que un comportamiento hábil o eficiente sólo puede determinarse para contextos sociales específicos ya que depende de normas, valores culturalmente determinados y variables específicas de cada contexto de acción. Por ejemplo, en las escuelas públicas de educación básica en nuestro medio es una regla a veces explícita o a veces tácita el que los profesores varones cuiden o eviten en lo posible el contacto físico con los alumnos, especialmente del sexo opuesto. La medición de la habilidad social tiene que tomar en cuenta esta norma social. Las diversas concepciones de disciplina escolar, por ejemplo, son un factor que de no tomarse en consideración puede ocultar procesos que explican el comportamiento social de los profesores.

La medición de las habilidades sociales típicamente recurre a instrumentos estandarizados, generalmente autoaplicados, a informes de terceras personas ya evaluaciones conductuales. V. Caballo (1993, b) hace un estudio sobre las correlaciones entre diversas medidas de la habilidad social obtenidas mediante autoinforme y evaluaciones conductuales realizadas por jueces en diferentes situaciones. Concluye que las diversas medidas de autoinforme presentan correlaciones que van de bajas a moderadas pero significativas con medidas conductuales realizadas por jueces con base en sistemas de evaluación conductual efectuadas durante una entrevista, por medio de análisis de material videograbado y/o por grabación de audio. Tanto las medidas basadas en el autoinforme como los registros observacionales presentan ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la observación sistemática directa es su capacidad para eludir el recurrente problema de la deseabilidad social presente en las técnicas basadas en el autoinforme.

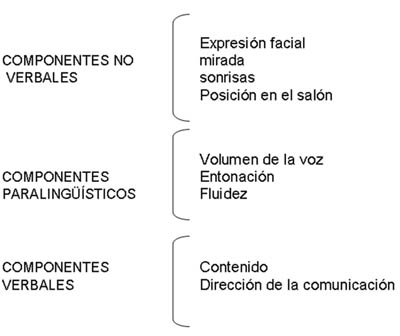

En este estudio se toma como referencia la «Guía de observación para la evaluación del desempeño social del maestro» que es una versión modificada del «Sistema de Evaluación Conductual de la Habilidad Social» de V. Caballo» (1993,a). La guía de observación es una escala observacional en la que se califican elementos conductuales del desempeño social del profesor. La evaluación se realiza calificando con una escala de 5 puntos en la que 1 significa que la conducta en cuestión es inadecuada, hasta 5 cuando se considera muy adecuada. La escala se divide en componentes no verbales (10 elementos): expresión facial, mirada, sonrisas, postura, orientación, distancia interpersonal, gestos, apariencia personal general; componentes verbales (6 elementos): calidad de los reforzamientos, claridad del mensaje, contenido de sus intervenciones (positivo o negativo), tiempo de habla, interés por el alumno, humor; componentes paralingüísticos (8 elementos): volumen de voz, fluidez, entonación y asertividad (12 elementos) por ejemplo; defiende sus derechos o puntos de vista sin agredir (Vease Figura 1). La calificación máxima posible es de 180 puntos y la mínima de 36.

Figura 1. Algunos componentes y elementos utilizados en la guía de observación para la evaluación del desempeño social del maestro

Ampliando el planteamiento resumido en la figura 1 se tiene que, por ejemplo, un profesor hábil socialmente es aquel que tiene una expresión facial positiva; se encuentra de buen humor, dirige de forma directa su mirada hacia los alumnos de tal modo que presta atención a la persona con quién habla. Su mirada no es intrusiva; su postura es abierta y generalmente se muestra disponible a la convivencia con sus alumnos. Trata de mantener constantemente un contacto visual con la clase y trata a sus alumnos igualitariamente.

La docencia no puede reducirse a un conjunto de reglas generales, pensadas con independencia del contexto socio-histórico; sin embargo, existe también bastante evidencia empírica que indica que existe un conjunto de comportamientos docentes -de habilidades- que al tiempo que mejoran el rendimiento académico, mejoran la calidad de las interacciones sociales. De hecho, la habilidad para adaptar este conjunto de habilidades a cada contexto ya cada población sugiere la vieja idea de que la docencia es una acción en la que el juicio prudencial, el buen juicio del profesor es fundamental para entender la acción educativa.

Las habilidades sociales se encuentran en el conjunto de las habilidades docentes. La mejora de las habilidades docentes pasa, en alguna medida, por la mejora de las habilidades sociales. Aunque este ámbito tradicionalmente se ha pensado que pertenece a un ámbito tan personal e indefinible que no es posible formalizarlo, tenemos ahora un conjunto de problemas educativos de diversa naturaleza que apuntan a que justamente los factores de interacción social tienen que ser explicitados, definidos y analizados para poder incidir en ellos de maneras controladas. El desempeño social del profesor, puede ser mejorado en función de objetivos específicos.

Referencias Bibliográficas

Álvarez H. J. (1999). Habilidades sociales, 2 Vol. España: Ediciones Aljibe.

Argyle, M. (comp.) (1981). Social skills and health, Londres: Methuen.

Caballo, V. E. (1993,a). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales, Madrid: S. XXI.

Caballo, V. E. (1993,b). Relaciones entre diversas medidas conductuales y de autoinforme de las habilidades sociales, Psicología Conductual, 1,(1), p. 73-99.

Cárdenas G. V. (2003). Habilidades Sociales del Maestro de Primaria y Socialización en el Alumno, Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Educación en Chiapas, UNACH, Chiapas.

Coll. C. y S. I., (1990). La interacción profesor/alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, en en. Coll, C., Palacios, J. y M. A. Desarrollo psicológico y educación. T. II. Madrid: Alianza Editorial. pp. 315-333.

Coll. C. (1991). Naturaleza y planificación de las actividades en el parvulario en Coll. C. Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento, España: Paidós, p. 65-79.

Curran, J. P. Corriveau, D. P., Monti, P. M., y Hagerman, S. B. Social skills and social anxiety: self-report measurement in a psychiatric population, Behavior Modification, 4, p. 493-512.

Del Prette, Z., Pereira, A., Del Prette, A., García, F., Álvarez et al. (1998). Teacher social skills in classroom: a case study. Psicología. Reflexión y Crítica. [online]. vol. 11, no.3 [consultado el 20 Mayo de 2003], p.591-603. en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-arttext&pid=S0102-79721998000300016&lnq=en&nrm=iso.

Díaz-Aguado, M. J. (1996). Escuela y tolerancia, Madrid: Pirámide.

Eisler, R. M. y Frederiksen, L. W. (1980). Perfecting social skills: A guide to interpersonal behavior development, Nueva York: Plenum Press.

Flanders, N. A. (1970). Análisis de la interacción didáctica, Salamanca: Anaya.

Furnham, A. (1985). Social skills training, en: L ‘abate, L. y M. M. Handbook of social skills training and research, Nueva York: John Wiley and Sons, p.555-580.

Garaigordobil, L. M. (2000). Intervención psicológica con adolescentes, Madrid: Pirámide.

Gismero, G. E. (1996). Habilidades sociales y anorexia nerviosa. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Gismero, G. E. (2000). EHS. Escala de Habilidades sociales (Manual), Madrid: Tea. Ediciones.

Gras, T. M. (2002). Competencias social y habilidades sociales en la Educación Especial. Revista Electrónica Inter-universitaria de Formación del Profesorado, 5, (5). Consultado el14 de Mayo de 2003 en http ://www. aufop.orq/publica/reifp/02v5n 5. asp

Jones, v. (1996). Classroom management, en Sikula, J. Handbook of research on teacher education, Nueva York: Association of Teacher Education, p. 503-521.

Mehan, H. (1998). The study of social interaction in educational settings: Accomplishments and unresolved issues, Human Development, 41, 245-269.

Montero. M L.. (1990). Comportamiento del profesor y resultados del aprendizaje: análisis de algunas relaciones, en. Coll, C., Palacios, J. y M. A. Op. Cit., p.249-271

Montero. M. L.(1990). Los estilos de enseñanza y las dimensiones de la acción didáctica, en Coll, C., Palacios. J. y M. A. Op. Cit. p. 273-294.

Muñoz, S, A., Trianes, T. M. y Jiménez H. M. (1994). Una propuesta de educación de la competencia para las relaciones interpersonales a través del nuevo currículo educativo, Infancia y sociedad, 24, p. 47-77.

Rosenshine, B. Y S. R. (1986). Funciones docentes, en: Wittrock, M. La investigación de la enseñanza, V. III. Profesores y alumnos, Barcelona: Paidós, p. 587 a 626.

Ryans, D.G. (1960). Characteristics oft teachers. Washington D.C.: American Council of Education.

Taeschner, P., Testa, M., Cacioppo y F. Lucchese (1998). Analyzing behavior in the classroom. Poster presented at Measurinq Behavior, 98, 2nd. International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research, Groningen, The Netherlands.

Trianes, M. V., Muñoz, A. M. y Jiménez, M. (1997). Competencia social: su educación y tratamiento. Madrid: Pirámide.

Zell, S. S. y Kekelis, L. S. (1992). The development of social skills by blind and visually impaired students. Exploratory strategies. Nueva York: American Foundation for the blind.

Articulo publicado en la Revista Xictli de la Unidad UPN 094 D.F. Centro, México. Se permite su uso citando la fuente. Dirección u094.upnvirtual.edu.mx